Il nous est à tous arrivé d’entrer dans des lieux où l’on se sent tout de suite chez soi et dans d’autres où il est difficile de rester tant on se sent mal à l’aise. Dans un cas comme dans l’autre, nous avons souvent bien de la peine à expliquer précisément pourquoi.

Dans les faits, pour qu’un lieu soit habité, il faut qu’il soit investi affectivement. Lorsque nous pénétrons dans un nouvel espace, nous cherchons des repères, des références affectives qui nous permettent de ressentir une sécurité suffisante pour investir le lieu. Notre affect agit comme un sonar, il cherche l’écho d’éléments connus et rassurants à travers nos sens. Notre sentiment d’un espace habitable, au sens où on a envie d’y rester, va se construire à partir d’une analyse instinctive de l’organisation de l’espace : lumière, odeur, couleur, température, agencement intérieur et frontière, rôle.

Autant nous habitons des lieux, autant nous sommes habités par les lieux qui sont des références dans notre relation à tous les autres. Et cette habitation est sensorielle. Par exemple les odeurs sont une référence forte et souvent aussi liée à ce qui est cuisiné. Lors d’un séjour linguistique qui ne m’a pas convenu, j’ai vécu dans une famille qui suivait un régime végétalien. Des années plus tard, je suis entrée dans un hôtel qui faisait uniquement de la cuisine végétalienne. En approchant de la salle à manger, je me suis soudainement retrouvée prise à la gorge, les larmes aux yeux sans pouvoir maîtriser mes émotions. Il m’a fallu quelques minutes pour comprendre que mon affect faisait un lien entre de mauvais souvenirs et les odeurs de cuisine. Dans un autre registre, j’ai constaté que les vins que j’apprécie le plus ont, dans leur parfum, une senteur qui me rappelle celle de la cave de la maison où j’ai grandi.

Un espace est aussi défini par ses frontières et leur perméabilité. Le tout-petit, nous le savons, ne perçoit pas tout de suite la différence entre lui et le reste du monde. Les frontières entre son corps et l’espace vont se construire au fils des expériences de séparations et de retrouvailles entre les éléments qui l’entourent, qu’ils touchent et qui contribuent ou non à son bien-être. Le sentiment de sécurité passe alors par celui d’être contenu, entouré, ce qui donne beaucoup d’importance au portage. Je me souviens, lors de ma première année d’éducatrice, d’une petite fille de quelques mois qui ne parvenait jamais à s’endormir à la crèche. Elle pleurait tout ce qu’elle pouvait dès qu’on la posait dans son lit. A tel point que nous avions même parfois déplacé son lit dans une autre pièce pour que les autres puissent dormir. Un jour, en la couchant dans son lit à barreaux, après l’avoir bercée, je l’ai regardée se remettre à pleurer avec tout le désespoir du monde dans sa voix. J’ignore pourquoi mais, à ce moment-là, la raison m’est apparue comme une évidence : « C’est trop grand. L’espace est trop grand. » Je suis allée chercher une couverture et je l’ai posée sur les barreaux. Elle a cessé de pleurer et s’est endormie.

Dans le contexte d’un lieu nouveau, l’hôte joue un rôle non négligeable de médiateur entre nous et l’espace. Il participe pleinement au développement de notre sentiment d’être accueilli et d’être en sécurité. Ce d’autant que lui aussi va être investi affectivement. Et plus encore, notre relation à l’hôte (ou à la figure d’autorité) va influencer notre relation à l’espace et à ses frontières.

Dans les collectivités enfantines, les espaces et les frontières sont multiples et leur symbolique fluctue pour l’enfant dans les échanges de responsabilités entre parents et professionnel·le·s. J’ai depuis longtemps remarqué qu’en dehors de quelques rares vrai·e·s fugueurs/euses, les enfants jouent bien plus avec les frontières lorsqu’ils sont en présence des parents que dans le cadre de la collectivité. Alors que les portes peuvent être grandes ouvertes en pleine journée sans qu’aucun enfant cherche à sortir, il suffit que les parents arrivent pour les voir filer dans les couloirs en riant, voire même à l’extérieur du bâtiment si la possibilité leur en est offerte. Tant que le parent est absent, ils sont dans un « chez-nous », un « nous » collectif, incluant les enfants et les professionnel·le·s. Quand le parent est présent, l’enfant est soudain chez « lui », un « lui » singulier d’enfant très puissant. Le parent n’est parfois qu’un « invité », presque un étranger qui ne connaît pas les règles, où ne peut se permettre de les incarner. La maman de Lucile dit ainsi à sa fille : « Ne cours pas dans le couloir, sinon la dame va te gronder », la dame en question étant la directrice ou moi. Professionnel·le·s et direction sont régulièrement pris·es à partie par des parents qui ne se sentent pas suffisamment chez eux pour se faire entendre de l’enfant : « Vous pourriez dire à Jules qu’il doit mettre sa veste » ou « Regarde Sofia, tout le monde s’en va, même Cécile, tu vas rester toute seule, n’est-ce pas Cécile ? ».

La question est donc comment inclure les parents pour les faire se sentir dans le chez-nous de la collectivité où eux aussi peuvent s’autoriser à être garants des règles du vivre ensemble, où ils ne soient pas déchus de leur autorité.

Des lieux pour tous et à tous

La manière de construire l’accueil du jeune enfant en collectivité a radicalement changé depuis le milieu du XXe siècle. Evolution portée par la transformation des représentations de l’enfant et de l’enfance, la diffusion des connaissances sur le développement psychique et relationnel et l’évolution sociale de la parentalité et de la famille.

J’évoque souvent dans mes interventions les « crèches à tiroir », où le parent déposait l’enfant déshabillé d’un côté d’un guichet fermé, et la nurse le récupérait de l’autre côté pour le laver et lui mettre des habits « de la crèche ». Les frontières étaient alors juste assez perméables pour laisser entrer et sortir l’enfant, mais au prix d’un déshabillage et d’un bain tout de même. J’utilise cet exemple car il marque fortement l’écart entre hier et aujourd’hui dans la définition des espaces et des rôles.

Les professionnelles ne sont pas dupes d’ailleurs. Elles sont conscientes que le tiroir d’autrefois évitait les tractations qui se jouent aujourd’hui entre parents et professionnelles au moment des séparations et des retrouvailles. Le rôle est beaucoup plus complexe, car elles ne sont plus protégées par une vitre fermée, une forme d’autorité et de toute-puissance institutionnelle. Elles doivent désormais coconstruire quotidiennement les frontières en collaboration avec les parents, dans des échanges respectueux, valorisants, bienveillants où l’autorité existe bel et bien, comme un outil parmi d’autres et avec une grande échelle de nuances. Ainsi, la maman de Charles aime s’installer pour discuter avec les professionnelles. Charles, qui a 18 mois, reste un moment sur ses genoux et finit par se lever et partir jouer. Maman discute encore un moment et finit par se lever puis signifie son départ à son fils qui se retourne à peine et laisse maman s’en aller. Pour Fannie, c’est plus compliqué. Maman aussi s’installe, mais Fannie ne la quitte pas. Elle est retournée vers maman et sursaute dès que celle-ci fait mine de bouger. L’équipe observe que plus maman reste, plus Fannie vit mal la séparation. Par contre, si maman, dès l’entrée dans la salle, donne les informations et propose à Fannie de passer dans les bras de l’éducatrice, elle parvient à se séparer de maman et partir jouer après quelques minutes sur les genoux de l’adulte.

Cette fluctuation des frontières n’est donc pas toujours à l’avantage des enfants. Non qu’il faille être nostalgique du tiroir, mais cela nous oblige à être davantage conscient·e·s de la complexité de notre rôle et de celui des espaces que nous aménageons. Si nous choisissons de les ouvrir, il faut travailler sur la manière dont nous laissons ou non les parents entrer, mais surtout habiter les lieux.

Construire un lieu qui appartient à tous, qui est habité par tous n’est pas une mince affaire, puisque, comme nous l’avons vu, la définition des frontières passe par le lien affectif. Si tout le monde habite l’espace, parent compris, alors comment se définissent les figures d’autorité et comment les professionnelles gardent-elles la maîtrise.

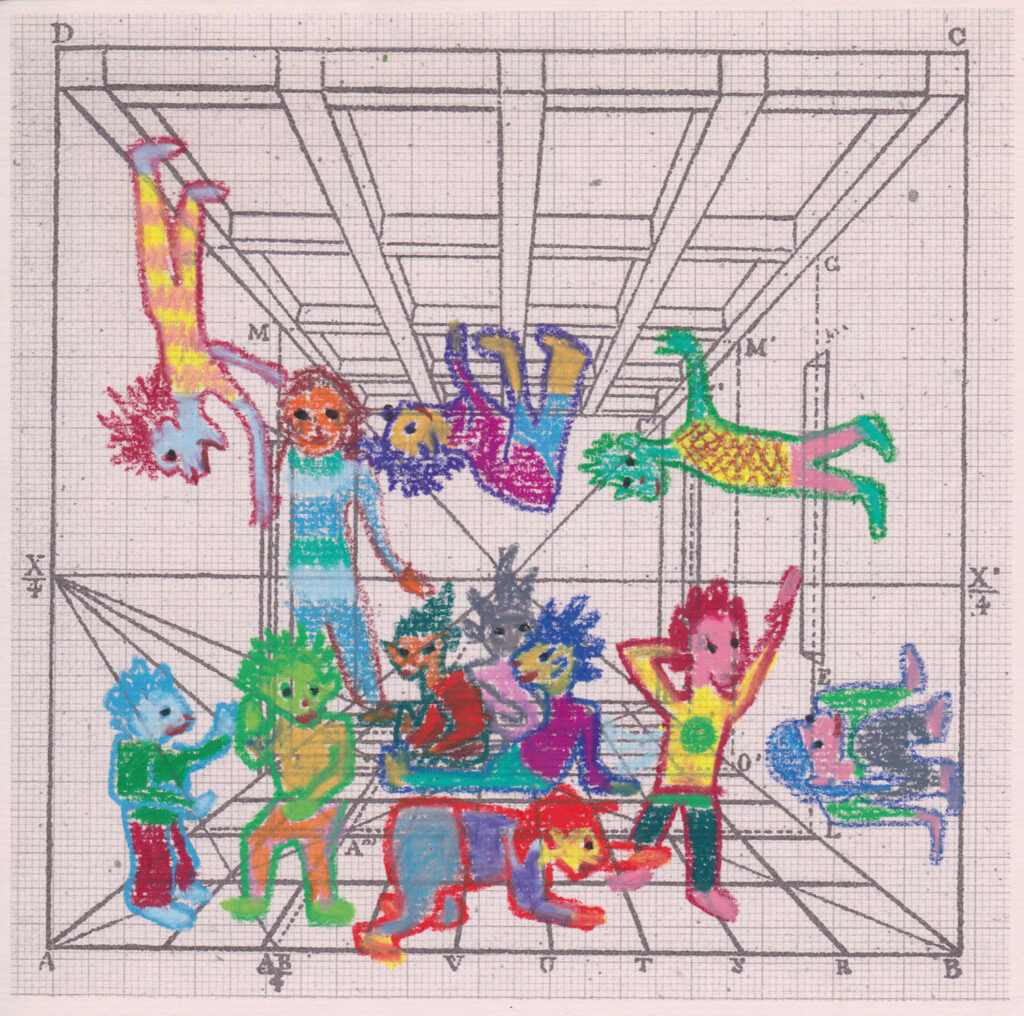

Dans la petite enfance à Pistoia[1], la « puissance institutionnelle » n’est pas dans les murs qui séparent l’intérieur de l’extérieur, mais dans tout ce qui ouvre l’intérieur vers l’extérieur et fait de la place à chacun. La pédagogie se veut pensée pour tous et par tous. Les parents sont invités à s’investir de diverses manières, et la vie institutionnelle s’expose et se communique beaucoup. Les professionnelles mettent aussi en avant le soin apporté à l’aménagement de chaque espace, dans l’idée justement d’en faire des lieux habitables par tous. Les parents sont amenés à participer en proposant des objets faits maison : rideau, coussin, etc., ou en donnant un coup de main dans la construction de certains meubles. Tous les lieux, les salles, mais aussi les vestiaires, couloirs et escaliers sont investis comme des lieux de vie qui invitent à s’installer. Les enfants ont des boîtes à trésors personnelles dans lesquelles ils peuvent déposer les objets amenés de la maison ou trouvés sur le chemin. On découvre des panneaux avec des photos où les parents racontent pourquoi ils ont choisi tel prénom pour leur enfant. Des outils pour que chacun se sente habitant des lieux.

Signifier une frontière ne nécessite donc pas toujours de clore l’espace par un objet physique, mais de penser le rôle des lieux et d’aménager en conséquence. La situation sanitaire de ces derniers mois a permis d’ailleurs d’observer une transformation dans la gestion des frontières. Dans nos institutions, les portes censées sécuriser les espaces de vie en se fermant ont dû rester ouvertes pour que les adultes ne manipulent plus les poignées les uns derrière les autres. A contrario, les espaces de vie auxquels ces portes donnent accès se sont fermés aux parents qui n’avaient plus le droit d’y pénétrer. On est, en quelque sorte, passé d’un espace fermé mais ouvert, à un espace ouvert mais fermé.

Le droit d’habitation

Si les espaces des institutions se construisent aujourd’hui autour de l’enfant, c’est bien parce que celui-ci est devenu une personne et a obtenu des droits. Les frontières et l’habitat sont influencés par la culture, les politiques autour de l’espace public et sont dépendants des évolutions sociétales. J’ai ainsi toujours été frappée par la différence entre l’école publique française et suisse. Chez nous, les préaux sont ouverts, il y a même souvent plusieurs entrées-sorties. Les enfants apprennent à respecter cette frontière et il est, à ma connaissance, plutôt rare que l’un d’entre eux sorte. Il est du coup possible d’y rester en fin de journée ou de l’investir pendant le congé comme espace de jeux, un espace alors habitable par tous. A l’inverse, les espaces extérieurs des écoles primaires en France sont fermés et surveillés, inaccessibles par les parents et en dehors des heures. Ce qui donne lieu à des situations cocasses vues d’ici ; comme le lancer d’enfant par-dessus les barrières en cas d’arrivée tardive.

Les espaces et leurs frontières, la définition de qui les habitent et de qui n’y est que de passage, laisse aussi la place à des enjeux de pouvoir. Il est des frontières sociales et politiques aux espaces publics. Ceux que nous connaissons aujourd’hui ont parfois été gagnés de haute lutte. Il est facile d’oublier que, pour certaines couches de la population, les femmes en particulier, l’accès à l’extérieur n’était pas et n’est toujours pas une évidence. De manière générale, l’extérieur ne s’habite pas de la même manière pour et par les femmes, et pour et par les hommes. D’où cette revendication taguée sur des murs dans certaines villes : « Quand je sors le soir, je ne veux pas être courageuse, je veux être libre. »

Les femmes n’accèdent à l’espace partagé que sous certaines conditions : vestimentaires, géographiques, culturelles, religieuses. Il leur est ou leur a été interdit de choisir librement leur tenue, de porter un pantalon, de fumer, d’être seule (sans homme), de fréquenter certains lieux ou de sortir à certaines heures.

Ces interdits sont moins nombreux dans les espaces que nous connaissons aujourd’hui, ils sont aussi plus difficiles à lire. Ils sont pourtant encore au cœur des combats modernes et des revendications qui se font moins à coups de pavé et plus à coup de hashtag. Franchir ces interdits, aussi invisibles et intégrés soient-ils, fait encore et toujours des femmes les coupables désignées et donne le droit d’exercer sur elles des violences.

Le partage de l’espace entre filles et garçons est loin d’être une évidence. Sachant que, si nous n’y prenons pas garde, nous n’échappons pas aux jeux pour les filles et à ceux pour les garçons, il est absolument nécessaire de penser l’espace comme un outil de construction de l’égalité du droit de l’habiter et de vouloir être la première pierre des changements dans ce domaine.

Un pour tous et tous pour un

En tant que membre de la direction, ma venue dans les espaces de vie est différemment vécue en fonction du rôle qui m’est attribué sur le moment. Je viens chercher et apporter des informations, je passe dire bonjour et prendre des nouvelles, je suis attendue pour donner mon avis sur des boutons ou une respiration difficile, je viens vérifier, contrôler la qualité du travail, observer un enfant, un groupe, la gestion d’un moment de vie, en renfort, en remplacement. Bref, je n’ai pas toujours la même casquette.

Je suis consciente d’être un peu une étrangère, dans les salles de vie. J’ai mon bureau, elles ont leurs salles, mais c’est notre institution. Pour notre duo de direction, il est important que ce soit cette dernière identité qui soit significative dans nos relations de travail. Ce n’est pas quelque chose que nous avons verbalisé tel quel, mais que nous signifions dans notre propre partage des espaces. Nous allons souvent manger en salle de pause avec celles de l’équipe qui s’y retrouvent. Nous travaillons dans nos bureaux la porte grande ouverte tant que le niveau sonore le permet et nous nous laissons interrompre pour répondre aux sollicitations (par les mille « petites questions », dont les auteurs se reconnaîtront). La vie de l’institution colore notre journée d’éclats de voix, de grand et de petit pas et nous pouvons sentir battre son cœur. Il arrive qu’il batte un peu fort, parce que Nolan refuse de s’habiller pour sortir, Charline arrache une poignée de cheveux à Malika, Bilal a eu un accident en se rendant aux toilettes, que le grand-père de Maurice qui ne voit pas que le moment est mal choisi, voudrait une explication sur le parc choisi pour la promenade. Il se trouve qu’en plus, Alice ASE remplace Isabel l’éducatrice qui a mal à la gorge et Zana l’autre ASE fait ce qu’elle peut pour ramener la situation à un niveau gérable tout en restant bienveillante avec tout le monde. Dans ces moments-là, nous laissons le travail du bureau en suspens, et l’une de nous sort dans le couloir, console Malika, habille Nolan, rassure le grand-père, bref donne un coup de main.

Ces coups de main, les remplacements, les moments où nous venons simplement dire bonjour ou au revoir, échanger avec les professionnelles, contribuent à faire de nous des invitées plus que des étrangères. Evidement, certaines choses ne se font pas devant la direction, il ne faut pas être naïf. Mais, nous sommes convaincues que nous gagnons en transparence et qu’il est plus facile pour notre équipe de montrer ses faiblesses et ses vulnérabilités lorsque nous nous manifestons en tant que soutien dans une relation de confiance réciproque. Nous habitons tous ce lieu, mais surtout, c’est ensemble que nous le rendons habitable.

Cécile Borel

[1]-Voir Galardini, A.L. ; Giovannini, D. ; Iozzelli, S. ; Mastio, A. ; Contini, M.L. et Rayna, S. (2020), Pistoia, une culture de la petite enfance, Erès, Toulouse.

![Revue [petite] enfance](https://revuepetiteenfance.ch/wp-content/uploads/2022/12/revue_petite_enfance-302x103.png)